Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

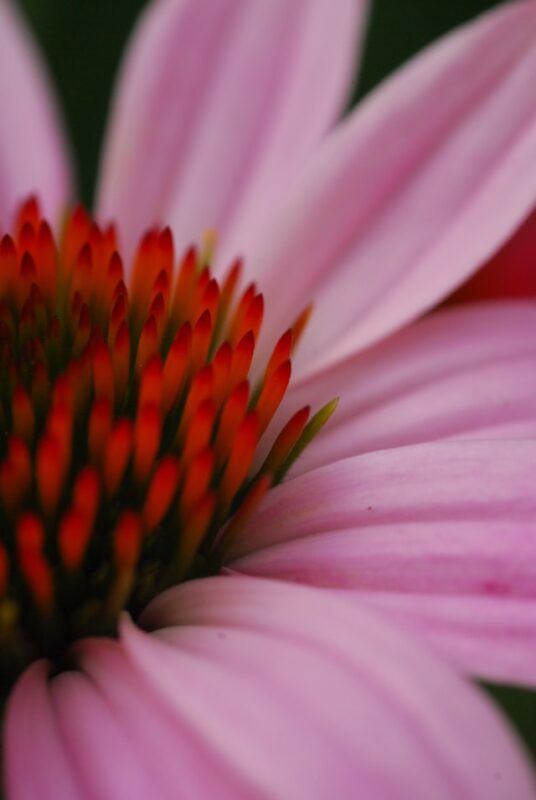

In der kalten Jahreszeit, wenn Erkältungsviren Hochsaison haben, greifen viele Menschen zu pflanzlichen Präparaten, um ihr Immunsystem zu unterstützen. Einer der bekanntesten pflanzlichen Wirkstoffe ist Echinacea, im Deutschen auch als Roter Sonnenhut bekannt. Die markante, purpurfarbene Blüte ziert nicht nur viele Gärten, sondern spielt auch in der Naturheilkunde seit über hundert Jahren eine wichtige Rolle. Doch was steckt hinter der Pflanze, die als natürlicher Immun-Booster gilt? Und was sagt die Wissenschaft tatsächlich über ihre Wirksamkeit?

Herkunft und botanischer Hintergrund

Echinacea stammt ursprünglich aus Nordamerika, wo die Pflanze auf den offenen Prärien und in den weiten Ebenen der USA und Kanadas wächst. Schon lange bevor europäische Siedler den Kontinent erreichten, nutzten indigene Völker verschiedene Arten des Sonnenhuts zu Heilzwecken – etwa zur Behandlung von Wunden, Insektenstichen oder Infektionen. Als die Pflanze im 18. Jahrhundert nach Europa gelangte, fand sie rasch ihren Platz in der Kräuterheilkunde und wurde bald auch wissenschaftlich untersucht.

Der botanische Name „Echinacea“ leitet sich vom griechischen Wort echinos ab, das „Igel“ bedeutet – ein Verweis auf den stacheligen, konischen Blütenkopf, der an einen Igel erinnert. Heute sind vor allem drei Arten von Bedeutung: Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia und Echinacea pallida. Besonders Echinacea purpurea, der Purpur-Sonnenhut, wird in Europa am häufigsten kultiviert und verarbeitet.

Gewinnung und Zusammensetzung

Für medizinische Zwecke werden sowohl die Wurzeln als auch die oberirdischen Pflanzenteile verwendet. Je nach Art und Zubereitungsform unterscheiden sich die Inhaltsstoffe deutlich – ein Grund, warum Echinacea-Präparate sehr unterschiedlich wirken können. Aus den Pflanzen werden meist alkoholische oder wässrige Extrakte gewonnen, die in Form von Tinkturen, Tropfen, Tabletten oder Säften angeboten werden.

In der Pflanze stecken zahlreiche bioaktive Substanzen: sogenannte Alkamide, Kaffeesäure-Derivate wie Echinacosid und Chicorinsäure sowie Polysaccharide. Diese Kombination macht Echinacea zu einem vielschichtigen Naturstoff mit potenziell immunmodulierenden Eigenschaften.

Wie Echinacea im Körper wirkt

Die Wirkungsweise von Echinacea ist komplex und noch nicht in allen Einzelheiten verstanden. Labor- und Tierstudien zeigen, dass bestimmte Inhaltsstoffe das angeborene Immunsystem aktivieren können. So regen Polysaccharide und Alkamide beispielsweise Fresszellen (Makrophagen) an, Krankheitserreger effektiver zu erkennen und zu beseitigen. Ausserdem scheinen manche Bestandteile entzündliche Signalwege zu beeinflussen und so die Immunantwort zu modulieren.

In verschiedenen experimentellen Modellen wurde auch eine antivirale und antibakterielle Wirkung beobachtet. Besonders interessant ist dabei, dass Echinacea offenbar nicht einfach das Immunsystem „ankurbelt“, sondern eher regulierend wirkt: Es kann überaktive Entzündungsreaktionen dämpfen, gleichzeitig aber Abwehrmechanismen gegen Infektionen fördern.

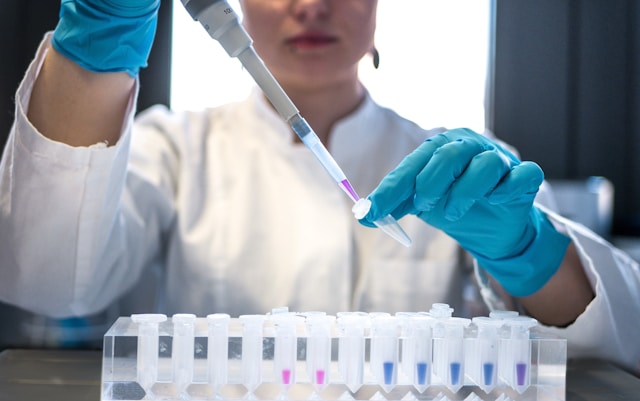

Was die Wissenschaft sagt

Die klinische Forschung zu Echinacea ist umfangreich, aber nicht eindeutig. Ein Cochrane-Review, eine der wichtigsten systematischen Übersichten zu medizinischen Studien, kam bereits 2014 zu dem Schluss, dass die Ergebnisse zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen sehr unterschiedlich ausfallen. Einige Studien bescheinigen bestimmten Echinacea-Präparaten eine leichte Reduktion des Erkältungsrisikos oder eine Verkürzung der Krankheitsdauer, andere konnten keinen Effekt nachweisen.

Neuere Untersuchungen bestätigen, dass vor allem Extrakte aus Echinacea purpurea das Immunsystem stimulieren können und möglicherweise bei den ersten Anzeichen einer Erkältung hilfreich sind. Dennoch betonen Fachleute, dass die Ergebnisse stark vom verwendeten Produkt abhängen. Da Echinacea-Präparate nicht einheitlich standardisiert sind, lassen sich ihre Wirkungen nicht verallgemeinern. Wer auf Echinacea setzt, sollte deshalb auf Qualität und Herkunft des Produkts achten und idealerweise auf Präparate mit klinischer Prüfung zurückgreifen.

Sicherheit und Anwendung

Im Allgemeinen gilt Echinacea als gut verträglich. Gelegentlich können leichte Magenbeschwerden oder Hautreaktionen auftreten, insbesondere bei Menschen mit Allergien gegen Korbblütler – also Pflanzen wie Ambrosia oder Chrysanthemen, zu deren Familie auch Echinacea gehört. Personen mit Autoimmunerkrankungen oder einer laufenden immunsuppressiven Behandlung sollten vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen, da die immunstimulierende Wirkung theoretisch zu Wechselwirkungen führen könnte.

In der Schwangerschaft und Stillzeit liegen bislang zu wenige Daten vor, weshalb hier ebenfalls Zurückhaltung geboten ist.

Ein pflanzlicher Unterstützer – aber kein Wundermittel

Echinacea kann das Immunsystem in gewissem Masse unterstützen, ist aber kein Ersatz für gesunde Lebensgewohnheiten oder medizinische Vorsorge. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, Bewegung und Impfungen bleiben die wichtigsten Säulen einer starken Abwehr. Wer Echinacea ergänzend einsetzen möchte, sollte dies als sanfte, naturbasierte Hilfe betrachten – nicht als Allheilmittel.